「これって成長してるのかな?」

「学びって結局、どういうことなんだろう?」

仕事や人生のなかでふと立ち止まったとき、こんな問いを抱いたことはありませんか?

成長とは、単にスキルを身につけることではなく、“自分の見え方”や“役割”が変わっていくプロセスでもあります。

本記事では、中原淳著「経営学習論」をベースに、「学びとは境界を越え続けること」という視点から、ビジネスパーソンの学びを7パターンに整理しました。

新人からリーダーへ、組織の内から外へ──そんな変化のなかで、何が人を育てるのか。

チームを率いるリーダーや、これから新しい挑戦に踏み出す方にとって、ヒントになる視座をお届けします。

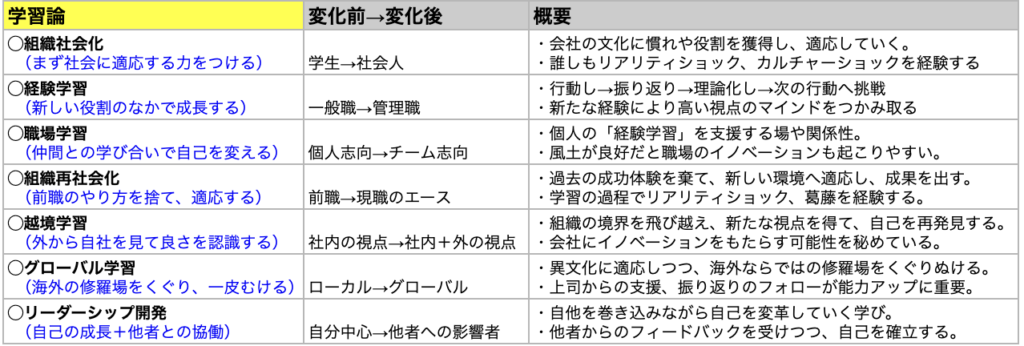

1.学習論の7つ

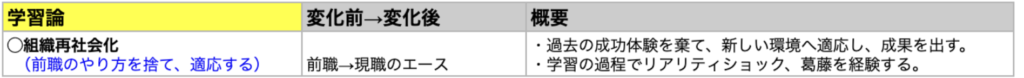

社会人になって学ぶ7つの学習を下記表にまとめました。

これらは順番通りではなく、何度でも行き来するものです。

2章から、筆者の体験を交えて解説していきます。

2.各学習論について

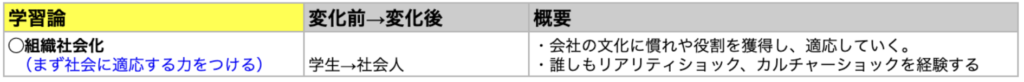

2.1組織社会化

概要:

組織社会化とは、「学生が新しい組織の文化や価値観に適応し、役割を獲得していくプロセス」です。

私の体験談:

新卒で入社した頃、最初にぶつかるのが「リアリティショック」や「カルチャーショック」です。

学生時代は、ある程度自分のペースで考え、動くことができました。

会社に入ると、「暗黙のルール」が、数多く存在しています。

例えば・・・

・決められた時間に出社する

・上司や先輩の指示に従って動く

・意思決定をする前に、根回しをする。

・意思決定者ではない人にも、承認を得る。(そうしないと、なぜか物事が進まない。。。)

私は最初、それに戸惑い、自分らしさがなくなる感覚すらありました。

しかし、これは「適応の痛み」であり、社会人としての役割を獲得する第一歩だったと今になって気づきました。

新入社員が適応するために、指導員があえて厳しく接する。これも、組織社会化の学習を促すための揺さぶりの1つ。新入社員が少しずつ仕事をこなしながら自分の役割を覚えていくことで連帯感・信頼感が育ち、自己効力感が増していくようになりました。

そのなかで、周りのフォロワーは、新入社員が会社に対して感じたギャップに対してフォローすることが重要だと考えます。先輩のちょっとした声かけや、同期との雑談が、少しずつ自分の中に「社会人」としての感覚を育ててくれたように思います。

実践のヒント:

・新入社員は、「分からないことを聞くこと」が最大の貢献。

→文化や価値観は暗黙知であることが多いため。

・マネージャーは、新入社員に対して「指導」よりも「語り合う」場が大切。

→自分が感じたカルチャーショックを何でも話せる場を保ち、適応を促しましょう。

・適応には時間がかかることを前提に、長期的に見守る姿勢を持とう。

👉 社会に出たばかりの人にとって「適応の痛み」は成長のサイン。支える側も、それを自然なプロセスとして受け止めよう。

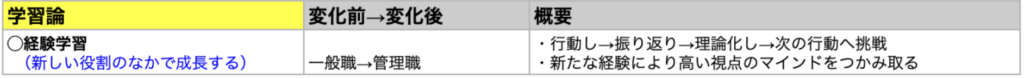

2.2経験学習

概要:

経験学習とは、「行動しっぱなしにせず、内省を通じて意味を見出し、次の挑戦につなげる学びのプロセス」です。

新たな役割に就いたときには、「わからないことに挑戦し、振り返り、気づきを得て、再び挑戦する」ことで、自分の視点や考え方そのものが進化していきます。

私の体験談:

リーダーの職に昇進した直後、「これまでのやり方が通用しない」ことに直面しました。自分がプレイヤーだった頃は、自分でやって完結できましたが、リーダーになると、人を動かして成果を出す役割が求められます。

例えば・・・

・メンバーの担当する案件で納期が遅れそうなとき、どうやって介入して修正するか?

・他部署との会議で全体方針がブレたとき、どう軌道修正すればいいのか?

・後輩の提案をどう受け止め、育てるか?

初めのうちは、すべて「自分の経験通りに」フォローしていました。けれど、それではチームメンバーの持ち味が生かされません。失敗や試行錯誤のたびに、「なぜうまくいった・いかなかったのか」「どう声をかければよりよかったか」と振り返るようにしたことで、少しずつ感覚がつかめてきました。

このプロセスが、まさに経験学習のサイクルだったのだと、後になって気づきました。

また、経験学習はメンバー・リーダー・マネージャーどの立場でも効果が得られます。会社全体としてリフレクションを取り入れている組織は強いと思います。

実践のヒント:

・行動だけで終わらず、「振り返る習慣」を持とう。

→ 1on1ミーティングや日報など、形式にこだわらず「立ち止まって考える時間」を持つ。

・内省のポイントは、「事実・感情・気づき」を分けて考え、次のアクションにつなげること。

→ 「何が起きたか」「そのとき自分はどう感じたか」「そこから何を学んだか」「次に何をするか」

・次の行動につながる「仮説」を持とう。

→ 失敗を「やり直し」ではなく、「学び直し」のチャンスととらえ、行動力をあげていこう!

👉 役職が変わるたびに、新たな壁が現れます。でも、それは成長のチャンス。経験に意味を見出し、次に活かせる人が、一歩ずつ高い視点へ登っていけるのです。

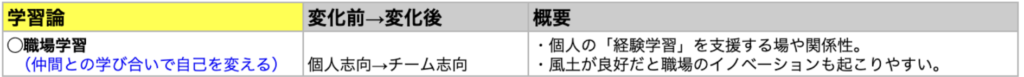

2.3職場学習

概要:

職場学習とは、「日々の業務の中で自然と起きている、他者との関わりを通じた学び」です。

特に「内省支援」や「業務支援」といった関係性が、個人の成長を大きく後押しします。

これは、単なるOJT(On the Job Training)とは異なります。

意識的・無意識的に、「人と人との関係性」が学びの媒介になる ― それが職場学習の本質です。

誰もが「自分の成長は周りの人の影響によって育まれた」と実感した経験があるはずです。

私の体験談:

私はあるプロジェクトで、設計と営業、生産部門の間に入って調整する役割を担ったことがあります。異なる価値観や前提がぶつかる中で、どう立ち回るか悩んでいた時期がありました。

そんな時、プロジェクトマネージャーや先輩が一緒に内省を支援してもらいました。ミーティングの場で過去の失敗した経験などもろもろ、すべて出してもらいました。

今まで「自分が正しい」「自分の案が合理的」と思っていた私は、ミーティングにより高い視点で今のプロジェクトの背景、問題点を把握することができ、私の思考のクセに気づきました。そして、他者の背景を想像し、内省するようになったのです。

その後は、プロジェクトの振り返りを皆で行い、

「なぜあのやり取りがうまくいったのか?」「どこで齟齬が生じたのか?」をチームで話し合う機会を持ちました。

結果として、仕事の精度だけでなく、職場全体の信頼感も高まったように思います。

実践のヒント:

・1on1や雑談のなかで「内省を支援する」問いかけをしてみよう。

→「あの時、どんな判断だった?振り返って何か思うことある?」

・上司・先輩・同僚の誰もが“育成者”になれることを意識する。

→育成は人事の仕事ではなく、職場の文化。ちょっとした声かけが学びを深める。

・職場に「語れる」風土を育てる。

→失敗談や工夫の話を共有するだけで、他のメンバーの学びになる。

👉 職場は、教室ではないけれど、最もリアルな学びの場です。

誰かの支援で気づき、自分もまた誰かの支援になる。

そんな循環を、意識して作ってみませんか?

2.4組織再社会化

概要:

組織再社会化とは、「一度慣れた組織文化ややり方を手放し、新たな組織に適応し直すプロセス」です。

中途採用で転職した場合や、大きな組織変革の渦中にいるときなど、すでに培ったやり方や考え方が通用しない場面に組織再社会化が出くわします。

ここで必要なのが「学習棄却(unlearning)」です。

過去の成功体験がかえって新しい環境への適応を妨げることがあります。自分のスタイルを見直し、現職で成果を出すための新しい信念・行動様式を取り入れる――それが再社会化の本質です。

体験談:

(私自身は中途入社の経験はありませんが、プロジェクトで中途採用の方と関わるなかで感じたことをお伝えします。)

ミドル層の中途採用者は、「お手並み拝見」として1年で成果を求められるケースが多いです。

そのなかでつまずきやすい例は・・・

・「実績さえ出せば信頼される」と思っていたが、実際は「根回し」が重視されていた。

・前職で身につけたプレゼンテーションが、「伝わらない」とフィードバックを受けた。

・自分から改善提案をしても、「それはうちではやらない」と柔らかく拒否される。

中途採用者に必要な支援はスキルだけでなく、どちらかというと、組織内の人脈、暗黙知(会社ならではのルール)です。

少しずつ「この会社では、何が大切にされているのか?」「どんな価値観が共有されているのか?」を気づいてもらうために、プロジェクト初期の雑談、過去の失敗談の共有、部門横断での相談ごと――こうした”非公式なやりとり”メンバー間で情報交換しやすくすることが重要だと考えます。

以前のやり方に固執せず、現職に合う方法を取り入れていくことで、チームの一員として信頼されるようになりました。

実践のヒント:

・まずは「観察」して気付いたことを共有しよう。

→ 現場の会話や意思決定の流れから、組織の価値観や文化を感じ取る。

・前職での経験を「活かす前に、いったん脇に置く」勇気をもとう。

→ すぐに変革を起こそうとせず、まずは今の組織に馴染むことを優先する。

・マネージャーは、ギャップを言語化して橋渡しをしよう。

→ 中途社員の「何が分からないか」を丁寧に聴き、安心して適応できる関係性を築く。

👉 組織再社会化は、ただの「慣れ」ではなく、「過去を手放し、未来をつかむ学び」です。

転職や変化を選んだその決断は、きっと次の成長の入り口。焦らず、少しずつ自分のやり方を更新していきましょう。

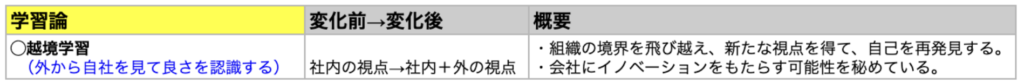

2.5越境学習

概要:

越境学習とは、「組織や職場の枠の外に出て、異なる環境や人々と関わることで、自分の視野を広げ、自らを問い直す学び」です。

会社の常識が通じない場に身を置くことで、自分の考え方の癖や、組織文化の特徴に“気づく”ことができる。それが、内省や変化のきっかけや、イノベーションをもたらす可能性を秘めています。

越境学習は単なる「社外活動」ではありません。副業、勉強会、地域活動など形はさまざまですが、自分の専門性を一度外に持ち出すことで、逆に自社の良さや自分の強みが浮かび上がることがあります。

体験談:

私は社外の勉強会に参加したことをきっかけに、他社のマネージャーやフリーランスの方と対話する中で、「自社では当たり前」だと思っていた進め方や価値観のギャップに気づきました。

そして不思議なことに、困っていることが「あるある」の悩みだったことがわかり、外に出れば出るほど「うちの会社って、こういう良さがあったんだな」と再確認できたんです。

これは、自分自身のキャリアや価値観を見つめ直すよい機会になりました。

実践のヒント:

・社外の場に一歩踏み出してみよう

→ 興味のあるテーマのイベントや勉強会など、小さな接点から始めましょう。

・自分の仕事を他者に説明してみよう

→ 相手の反応から、「自分の言語化力」「仕事の本質」が浮き彫りになります。

・チーム内で越境学習の報告・共有の機会をつくりましょう

→ 他メンバーの刺激にもなり、組織に新たな視点を持ち込む文化が育ちます。

・チーム内で越境を歓迎する姿勢を明確にしよう

→社外活動を話題にできる風土が、次の越境者を生み出します。

👉 「外に出る」ことは、「中を知る」ことでもあります。

外の世界を知ったとき、あらためて自分の仕事やチームの在り方が見えてきます。

あなたの越境体験が、組織に新しい風をもたらすかもしれません。

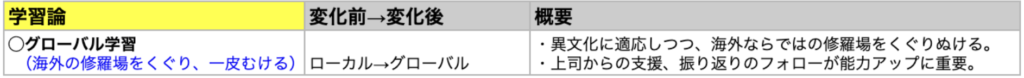

2.6グローバル学習

概要:

グローバル学習とは、「異文化環境に飛び込み、言語・価値観・慣習の違いに直面することで、視野や思考を広げていく学びのプロセス」です。

海外赴任や国際プロジェクトでは、これまで通じていたロジックや行動が通じない“修羅場”に出会います。特に、「はじめての管理職」や「多様なバックグラウンドの人との協働」といった、役割と環境の両方でのストレッチが重なる場面では、能力だけでなく“マインドセット”の再構築が促されます。

このようなストレッチのある経験に対して、上司やチームによる「業務支援」や「内省支援」があると、能力の向上にもつながります。

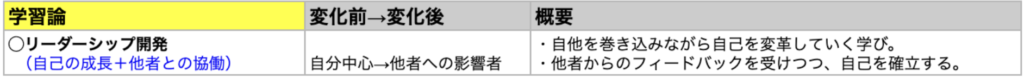

2.7リーダーシップ開発

概要:

「チームの成果を出すために頑張っているのに、なぜか空回りしてしまう」

そんな経験、ありませんか?

リーダーシップ開発とは、単に「人の上に立つスキル」を学ぶことではありません。

他者と協働しながら、自己を深く理解し、自分のあり方を更新し続ける学びです。

この成長には2つのアプローチが必要です:

・自己の内面を探求する(リーダー開発)

・他者との関係性を高めていく(リーダーシップ開発)

これらは、実践とリフレクション(内省)を通じて育ちます。

私の体験談:

私のチームでは、既存事業・業務の改善(深化)と新たな開発(探索)をどのように両立するか、常に葛藤がありました。

日々の課題対応に追われる一方で、顧客への新たな価値提案や将来を見据えた開発テーマにも取り組む必要がある。

でも、両方を同時に追うとメンバーの疲弊はもちろん、優先順位のズレから組織とチーム・チーム内の対話が噛み合わなくなる。

そんな中、メンバーや組織内での対話を繰り返し、「探索と深化は分けるもの」という極論ではなく、個人の業務の中にバランスよく両方を織り交ぜる設計が必要だと考えるようになりました。

今は、「対話」と「目的共有」を意識して行動しています。

・定期的に1on1やミーティングで「どんな想いで仕事してる?」「今の仕事に、意味感じてる?」と確認する

→ありたい姿と今のギャップを描いて、1つずつ改善するプロセスを実際に回していく。

・チームで目標を設定するときは、上位目的(なぜやるのか)から共有する

・成果だけでなく、プロセスや姿勢も評価するようにする

→そのために、プロセスもチームで見える化し、良いところをパクれるようにする。

こうしたことを繰り返すなかで、

「リーダーシップは特別な能力を“育てるもの”ではなく、“育っていく環境をつくる”ことで、自然に育まれることなんだ」

と実感するようになりました。

実践のヒント:

・1on1で“人”を見よう

→ 関係性の土台として、「どんな価値を大切にしているか」「どんな未来を描いているか」を知ろう。

・対話を通じて「上位目的」を共有しよう

→ チームの活動が“なぜ必要なのか”を言語化し、日々の仕事に意味を見出せる状態をつくろう。

・フィードバックを贈り合う文化を育てよう

→ リーダーだけが評価するのではなく、メンバー同士で「よかったこと」「もっと良くなる点」を自然に伝え合える風土が、チーム全体の成長を後押しします。

👉リーダーシップは“技術”ではなく“関係性”で育ちます。

他者に影響を与えるには、まず自分が学び続ける姿を見せること。

あなたの変化が、チームの変化のはじまりです。

3.さいごに―学び続けるあなたへ

「学び」とは、単に知識やスキルを得ることではなく、

「自分の枠を超え、役割や視点を変化させていくプロセス」です。

社会に出て戸惑いながらも適応し、新たな役割に挑戦しながら、自分なりのスタイルを模索する。

ときに失敗し、周囲の支援に支えられて内省し、乗り越えていく。

そんな積み重ねのなかで、

人は「自分らしいリーダーシップ」を形づくっていくのだと、私は実感しました。

そして、学びは一人では完結しません。

チームや組織の関係性が、その成長を後押しする場になるのです。

あなたが今いる場所は、どんな境界があるでしょうか?

それを一歩、越えてみることで、

きっと新しい「気づき」と「意味」が見えてくるはずです。

どうか、自分だけで頑張らず、

仲間と共に、問いかけ合いながら「学び続ける」道を歩んでいきましょう。

あなたの変化が、チームや組織にとっても希望の芽になります。

さいごに、今回の学びになった著書を記載します。

ぜひ手にとっていただき、一緒に学んでいきましょう。

コメント